Объективная необходимость первичной профилактики наркомании

Наш взгляд на суть наркомании

Эффективный способ решения проблемы наркомании

Программы первичной профилактики наркомании и других форм зависимостей

Психологическая игра "Студия мультфильмов"

Академия успеха (для взрослых и молодежи)

Школа успеха (для детей и подростков)

|

Технология первичной профилактики

зависимого

поведения

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ

По результатам исследований

Успех-Центра "Хрустальный шар"

Некоторое преимущество термина

«аддиктивное поведение», используемого в специальной литературе, по сравнению

с привычным термином «зависимое поведение», на наш взгляд, состоит только в

его интернациональной транскрипции. В переводе с английского addiction – это

склонность, пагубная привычка. Если вспомнить исторические корни данного понятия,

то латинское addictus – это тот, кто связан долгами (приговорен к рабству за

долги), как об этом пишет Е.В. Змановская. Если же вникнуть просто в смысл

понятия «зависимое поведение», то по своей сути оно действительно связывает

человека с чем-то или с кем-то достаточно крепкими узами – зависимостью.

Конечно, в своей жизни каждый из нас оказывается

связан со многими людьми, событиями, фактами. Они могут быть необходимыми в жизни.

Рабская же зависимость от кого-то или от чего-то только портит жизнь. Она,

прежде всего, связана с нарушением потребностей личности, а также со

злоупотреблением самой личности кем-то или чем-то. Ничего хорошего такое

рабство самой личности не приносит. Вот только освободиться от такого рабства

достаточно сложно, особенно если учесть, что наличие зависимости в какой-то мере

позволяет переложить ответственность за что-либо в своей собственной жизни на

кого-то или что-то.

Тон в этом, естественно, задают взрослые, а потом

удивляются, откуда появляются негативные зависимости у их детей – всем

известные наркомания, алкоголизм, игровая зависимость, компьютерная зависимость,

религиозный фанатизм и др. По нашему мнению, сюда следует добавить еще и социальную

беспомощность, бедность, безработицу, социальное иждивенчество и.т.п. Попробуем

разобраться.

По нашим исследованиям, в которых участвовало около

1200 учащихся с 3 по 11 класс (по 15 методикам) и около 1000 взрослых (в основном

матери этих учащихся, по 12 методикам), в ходе которых было обработано около 20

тысяч экспериментальных данных, было выявлена потенциальная склонность у 79%

учащихся к зависимому поведению. (Результаты исследования представлены на рис.

1- 5).

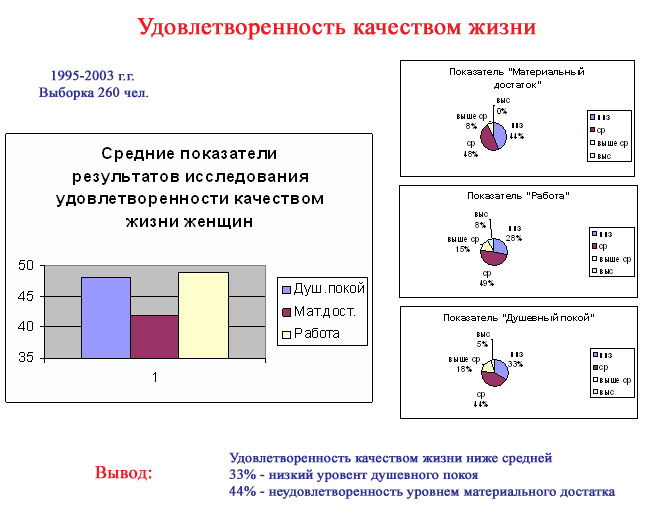

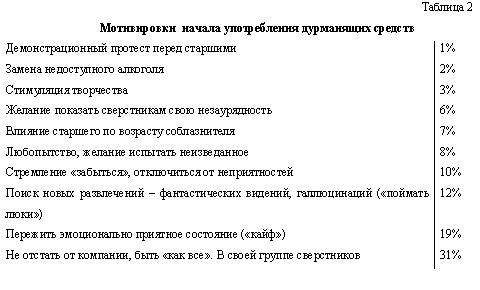

Рис. 1. Результаты исследования удовлетворенности качеством жизни

женщин г. Барнаула

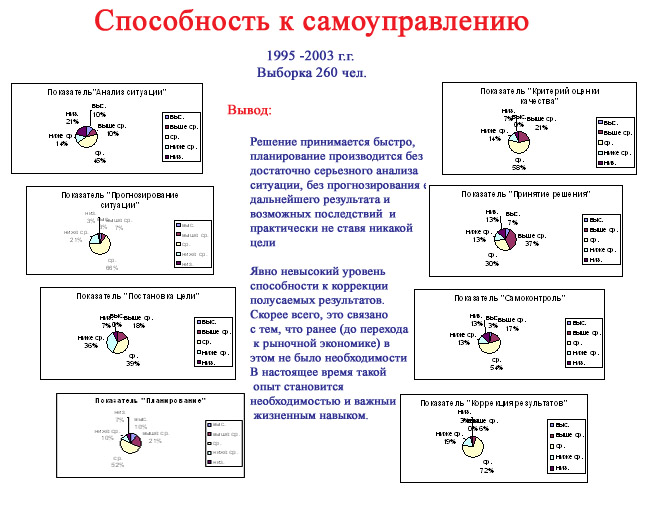

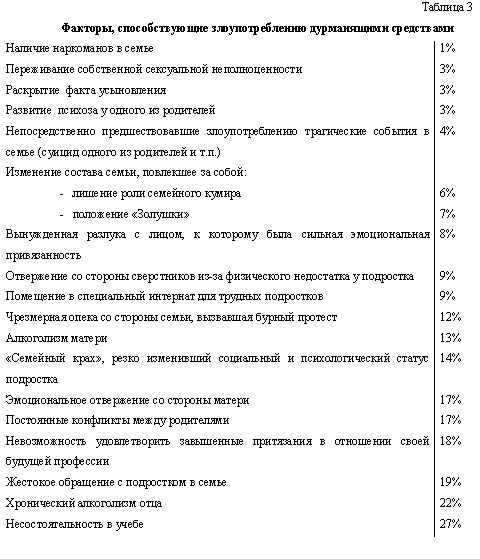

Рис. 2. результаты исследования способности к самоуправлению у женщин

г. Барнаула

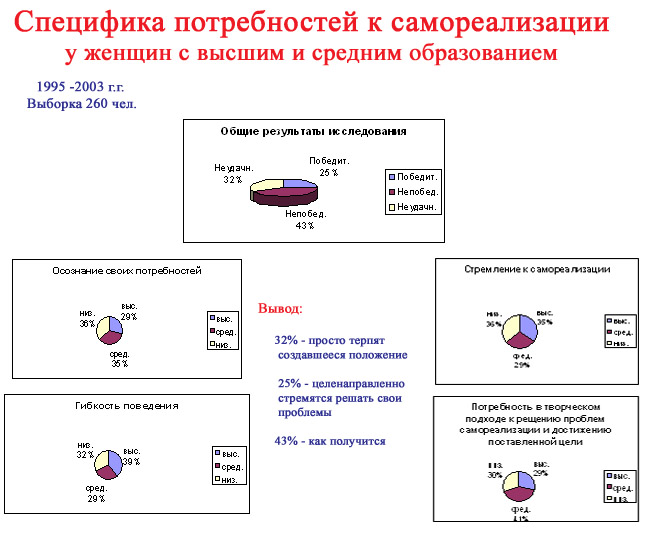

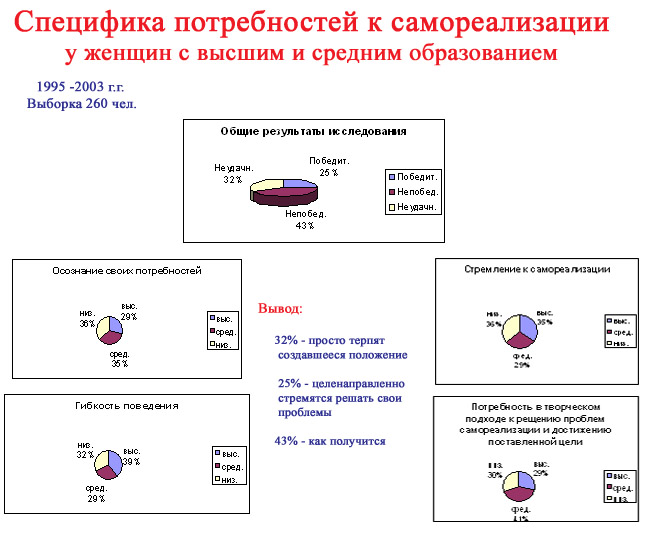

Рис. 3. Результаты исследования специфики потребностей к самореализации у

женщин с высшим и средним образованием г. Барнаула

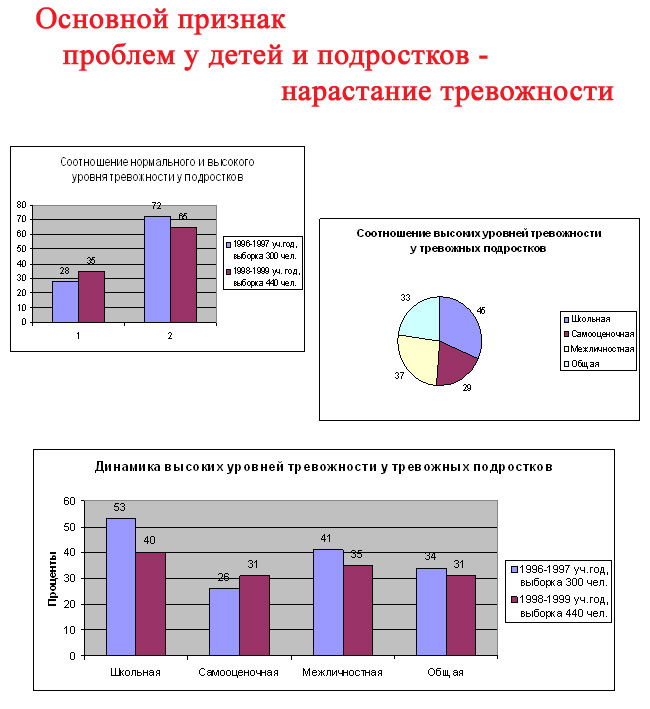

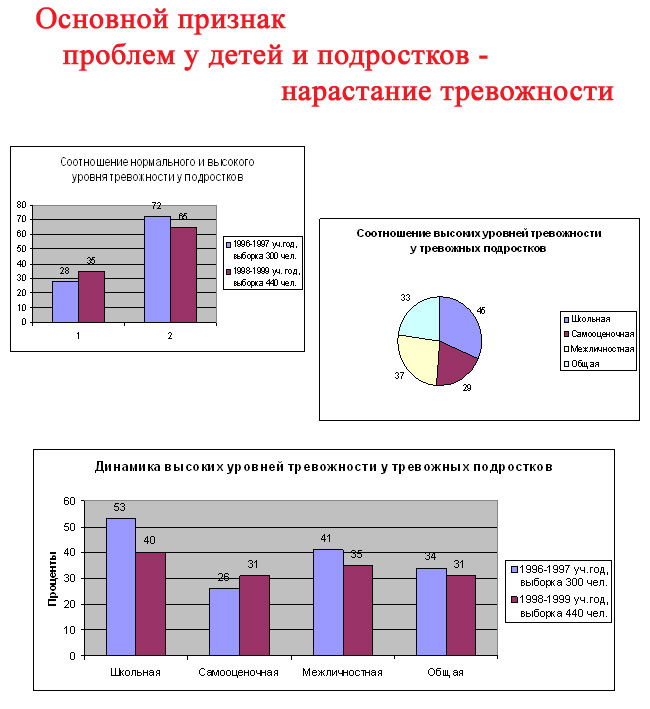

Рис. 4. Результаты исследования отражения проблем родителей

на детях и подростках г. Барнаула

Рис. 5. Результаты исследования проблем тревожности у детей и подростков

г. Барнаула

Основной причиной, как оказалось, является

система взаимоотношений в семье, причем ведущую роль в формировании таких

отношений играет женщина как эмоциональный центр любой семьи. Естественно,

что тот, кто способен управлять эмоциями человека, может многое. Другими

словами, женщина-мать может многое сделать для своей семьи и для своих детей.

Мешает только то, что, желая добра, она формирует в семье систему зависимого

поведения членов семьи, становясь контролером.

Возможно, что условия современной жизни

способствуют этому, но имеющиеся проблемы семьи не решить контролем. Статистика

кризиса современной семьи только подтверждает это. Нужны другие меры, нежели

контроль: еще ни одному родителю на нашей планете не удавалось контролировать

полностью каждый шаг, каждое движение мысли своего ребенка. В конце концов,

родители не вечны и не вездесущи. Ребенок должен уметь управлять своей жизнью

и деятельность и в отсутствие родителей – иначе он не выживет.

По результатам исследования оказалось также,

что удовлетворенность качеством своей жизни у взрослых ниже среднего уровня.

44% не удовлетворены уровнем материального достатка. 33% имеют низкий уровень

душевного покоя. 32% при этом являются неудачниками, а 43% относятся к категории

непобедителей, и только 25% являются победителями (в терминологии Э.Берна).

По сути, это означает, что только 25% в состоянии самостоятельно решать свои

собственные проблемы, 43% - по принципу «как выйдет», а 32% практически беспомощны

в этом отношении.

Высокий уровень осознания своих потребностей только у

29%, средний – у 35%, низкий – у 36%. При этом высокий уровень стремления к

самореализации отмечается у 35%, низкий – у 36%, средний – у 29%. По сути,

получается, что, стремление к самореализации не всегда связано с пониманием

своих собственных потребностей. Если учесть, что высокий уровень гибкости

поведения имеют 39%, средний – 29%, низкий – 32%, а высокий уровень потребности

в творческом подходе к решению проблем самореализации и достижению поставленной

цели только у 29%, средний – у 41%, низкий – у 30%, то картина неутешительная.

32% просто терпят создавшееся положение, 43% решают свои проблемы как получится,

не утруждая себя осознанной постановкой цели, и только 25% стремятся

целенаправленно решать их.

Как результат, от 40% до 53% учащихся имеют

высокий уровень школьной тревожности, от 35% до 41% - высокий уровень межличностной

тревожности, от 26% до 31% - высокий уровень самооценочной тревожности, от 31%

до 34% - высокий уровень общей тревожности. Соотношение высоких уровней тревожности

(школьная, самооценочная, межличностная, общая) у тревожных подростков выглядит

соответственно как 45%, 29%, 37%, 33%. Другими словами, тон здесь задают школьная

и межличностная тревожности. Хотя не стоит упускать из виду и самооценочную

тревожность.

Если обратиться к акцентуациям характера, то у

более чем 50% учащихся 5-9 классов (и мальчики, и девочки, причем у мальчиков

несколько выше показатели) уже отмечается гипертимный тип акцентуации. Особенно

для девочек характерны также экзальтированный, эмотивный и циклотимный типы

акцентуаций характера. Сравнительно недавно исследованиями специалистов (В.С.

Битенский, А.Е. Личко, Б.Г. Херсонский, 1991) была выявлена зависимость

использования психоактивных веществ от типа акцентуации характера. По данным

их исследований, на степень риска формирования наркоманий влияет акцентуации

характера у подростков, хотя в подростковом возрасте это и вариант нормы.

При этом предполагается, что тип акцентуации определяет не только степень

риска, но и предпочтительный выбор дурманящих средств (см. таблицу 1). Это означает, что, зная тип акцентуации характера,

можно предвидеть возможность использования вполне конкретных психоактивных

веществ. Другими словами, налицо – объективный механизм формирования зависимого

поведения детей и подростков.

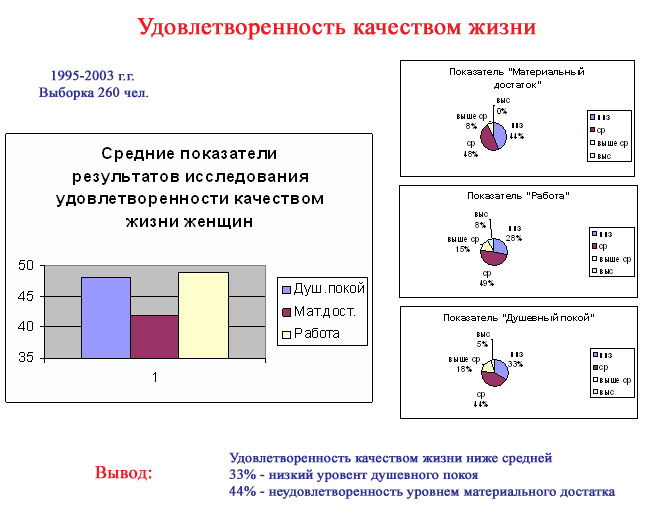

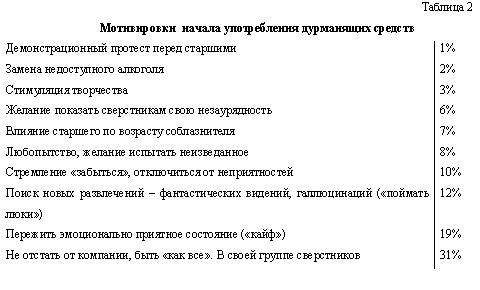

В качестве мотивировок начала

употребления дурманящих средств в результате анкетирования вышеуказанные

исследователи В.С. Битенский, А.Е. Личко, Б.Г. Херсонский, 1991)

приводят следующие (см. табл.2):

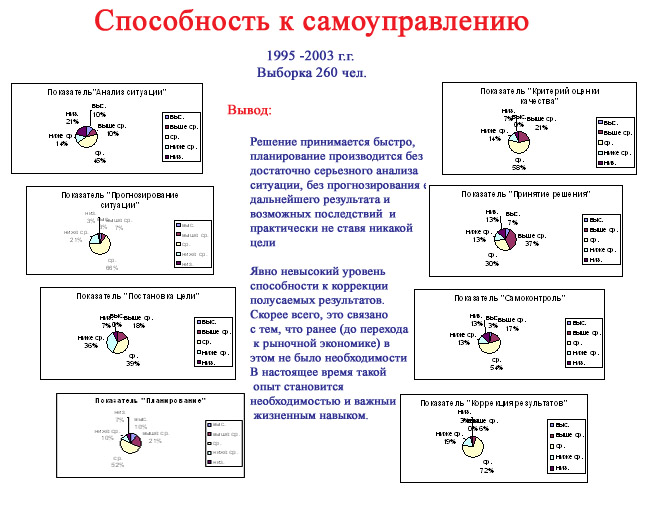

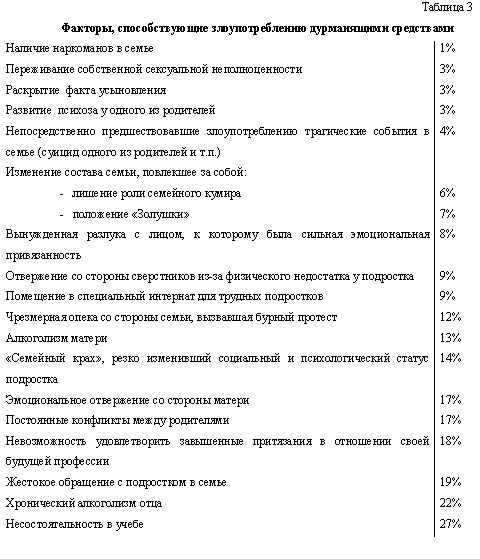

Также ими установлены

следующие факторы, способствующие злоупотреблению дурманящими средствами

(см. табл.3):

Здесь хорошо видны основные

причины возникновения тревожности детей и подростков, а заодно и направлений

разработки технологии оптимального решения проблем повседневной жизни детей

и подростков.

Именно для оптимальности и для универсальности в основу нашей

технологии был положен принцип универсальности. Это позволило разработать

алгоритм решения проблемы вообще на основе современных достижений практической

психологии. Он построен на основе осознанной четкой постановки цели.

Кроме него, были разработаны другие методы и техники – такие, как техника

самоподдержки, освобождения от стресса т т.д. в общей системе они позволяют

в принципе самостоятельно решить практически любую проблему – даже очень

сложную. Именно эти механизмы и были использованы при разработке технологии

первичной профилактики зависимого поведения.

В качестве основных понятий и постулатов

технологии первичной профилактики аддиктивного (зависимого) поведения,

на наш взгляд, следует принять следующее:

1. Зависимое (аддиктивное) поведение –

одна из форм отклоняющегося поведения, которая связана со злоупотреблением

чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации

2. Зависимость – это:

-

катастрофически недостаточная или чрезмерная привязанность к кому-либо

или к чему-либо;

- стремление полагаться на

кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адаптации.

3. Выбор конкретного объекта зависимости

частично определяется его специфическим действием на организм человека.

4. Женщина как эмоциональный центр семьи

может оказывать большое влияние на членов своей семьи, а значит и на

качество жизни каждого члена семьи.

5. Большинство семей построены по зависимому

типу. Склонность к чрезмерной зависимости порождает проблемные, по сути,

симбиотические отношения.

6. Разновидности негативных форм зависимого

поведения:

-

Курение.

-

Токсикомания.

-

Наркомания.

-

Алкоголизм.

-

Компьютерная зависимость.

-

Азартные игры.

-

Религиозный фанатизм.

-

Социальная беспомощность.

-

Бедность.

-

Безработица и др.

7. В борьбе с негативными зависимостями можно

использовать другие формы зависимостей.

8. Можно найти более привлекательную замену

имеющейся негативной зависимости и помочь в формировании нормальной

зависимости.

9. Быть успешным - очень привлекательно.

Даже как зависимость.

Таким образом, все выше сказанное свидетельствует

о том, что объективно необходима первичная профилактика аддиктивного

поведения детей и подростков.

|